Chekanita — Немного о профессионалах и любителях в спорте. специально по просьбе Valilenk'a :)

Немного (вру — довольно много) букв про вечный спор о любителях и профессионалах в спорте. Нашла пока искала материал для диссертации и зачиталась.

Полезная историческая справка, вообщем.

Понятие «любитель» появилось в английском спорте в первой половине XIX в. Первоначальное определение этого слова в энциклопедии «Британика» означает того, кто участвует в любом виде искусства, ремесла, игры, спорта или другой деятельности исключительно для удовольствия и развлечения, поэтому тот, кто имел преимущество в силе или мастерстве, обусловленное профессией, не допускался к любительским соревнованиям. Несправедливым считалось участие представителей рабочего класса, которых автоматически относили к рангу профессионалов, в состязаниях любителей.

По мнению историков спорта, впервые понятия «любитель» и «профессионал» практически были применены на соревнованиях по гребле в Оксфорде в 1823 г. В составе одной из команд был Стефан Дэвис, по профессии лодочник, которому запретили участвовать в состязаниях.

При определении статуса спортсмена-любителя в начале XIX ст. денежные вознаграждения, получаемые спортсменом, в расчет не принимались. В 1831 г., например, гребные команды Оксфорда и Леандера выступали в Хенлейсской регате на пари 200 фунтов стерлингов, при этом никому из гребцов не грозила потеря статуса «любитель».

В Англии статус «спортсмена-любителя» определялся не по факту получения им денег, а по его социальному положению. Все любители называли себя «джентльменами».

Это в основном были люди высшего сословия, которые рассматривали выигрыш денежного приза как награду, а не как средство к существованию.

Впервые правила любительства были опубликованы в Бюллетене МОК (1894, № 1) и включали семь пунктов, главный из которых определял любителя как человека, который никогда не принимал участия в соревнованиях, открытых для всех желающих, не соревновался за денежный приз или деньги из какого-либо другого источника, не участвовал в состязаниях с профессионалами и никогда в жизни не был оплачиваемым преподавателем или инструктором физического воспитания. Оговаривалось также, что участник Игр не может быть любителем в одном виде спорта и профессионалом в другом.

В первой половине XIX в. различие между любителем и профессионалом в Англии носило главным образом классовый характер, отмечает Р. Хикок в «Новой энциклопедии спорта», изданной в США в 1978 г.

В середине XIX в. понятие «любитель» претерпевает изменения. В Хартии Любительского спортивного союза Англии 1886 г. любителем считался любой джентльмен, который никогда не участвовал в открытом состязании за денежное вознаграждение и призы вместе с профессионалами, никогда не работал учителем или инструктором физического воспитания для получения средств к существованию, а также не был механиком, ремесленником или чернорабочим. Как видим, уже в прошлом веке получение денег любителями запрещалось. Однако эта формулировка носила очевидный элитарно-классовый и дискриминационный характер.

Во второй половине XIX в. Англия считатась «законодательницей мод» в спорте. Кубертен, выдвигая идею возрождения Олимпийских игр, не мог не считаться с требованием английских спортивных деятелей о признании любительства в качестве основного принципа зарождающегося олимпийского движения. Однако если джентльмен викторианской эпохи видел в концепции любительства средство отделения собственной персоны от рабочего, т. е. профессионала, то Кубертен видел в этой концепции нечто большее — средство защиты моральной чистоты спорта.

Уже на I Олимпийском конгрессе, состоявшемся в 1894 г. в Париже, на котором было принято решение о создании МОК и проведении Олимпийских игр, обсуждался вопрос о любительском и профессиональном спорте. Речь шла о необходимости единого толкования понятия «любитель» в различных видах спорта, о возможности быть профессионалом в одном виде спорта и любителем в другом, о получении средств на подготовку и участие в соревнованиях от спортивных организаций.

Однако формулировки статуса спортсмена-любителя в разных странах были настолько противоречивыми, что уже на Играх I Олимпиады 1896 г. в Афинах возникли споры не только между спортивными руководителями, но и в среде болельщиков. Когда в Афинах американцы начали выигрывать один забег за другим, кто-то из греческой

публики, видя их превосходство и понимая, что это больше результат тренировки, а не природных данных, поднял крик — «профессионалы»!

После проведения Игр в Афинах Пьер де Кубертен отмечал, что в разных странах, а иногда и в различных спортивных клубах одной страны в понятие «любитель» вкладывается совершенно иной смысл. В Англии принято сразу несколько определений любительского спорта, итальянцы и голландцы выступают за такое определение, которое является слишком жестким в одних отношениях и чрезмерно расплывчатым в других.

В 1911 г. англичанин Р. де Кореи Лаффен внес на рассмотрение Сессии МОК в Будапеште новое определение любителя как человека, который может соревноваться на Олимпийских играх, если он никогда:

• не участвовал в соревнованиях на денежный приз, деньги или пари;

• не награждался деньгами или любого рода денежной помощью за участие в соревнованиях (оговаривалось, что за возмещение расходов по участию в соревнованиях спортсмен не терял любительского статуса);

• не получал никакой премии за потерянное в соревнованиях время;

• не продавал и не закладывал свой приз, выигранный в соревнованиях.

Запрещалось также участвовать в соревнованиях профессиональным тренерам и инструкторам. Этот текст правил был принят и действовал до сессии МОК 1920 г. в Антверпене.

Важные поправки в правила допуска внес конгресс 1921 г. в Лозанне. Тогда Международным спортивным федерациям было дано право определять статус спортсмена-любителя.

На конгрессе МОК 1925 г. в Праге впервые появился термин оплаты спортсменам «за потерянное время». Это время было ограничено двумя неделями, которые давали спортсмену для участия в соревнованиях за границей в течение года. Статус спортсмена-любителя энергично защищал президент Олимпийского комитета США и вице-президент МОК Э. Брэндедж. Под его председательством была создана комиссия, которая на сессии МОК 1947 г. в Стокгольме определила спортсмена-любителя как человека, связанного со спортом, но никогда не извлекающего из него материальных выгод любого рода. Сессии МОК 1955 г. в Праге и 1958 г. в Токио подтвердили эту формулировку.

В середине 60-х годов поводом для новых споров послужили сведения о выплате стипендий американским спортсменам и оказании официальной помощи спортсменам скандинавских и некоторых социалистических стран.

Столкнулись две противоположные точки зрения: одна — возводила принцип любительства в абсолют, другая — исходила из реальностей развития олимпийского спорта.

Выражалось недоумение, почему в мире, основанном на товарно-денежных отношениях, должна существовать сфера деятельности, которая от них искусственно освобождена.

За принцип «абсолютного» любительства выступал президент МОК Э. Брэндедж, руководивший олимпийским движением в течение 20 лет (1952 — 1972 гг.), наиболее бескомпромиссный защитник Кодекса любителя.

Называя профессиональный спорт развлечением, Брэндедж неоднократно подчеркивал, что любители-олимпийцы — это спортсмены, которые занимаются спортом ради удовольствия, отдыха и приятного времяпрепровождения; в основе их спортивной деятельности лежит любовь к спорту без какой-либо заинтересованности в вознаграждении или оплате в любой форме.

Тем не менее, не было единого мнения и среди наиболее видных деятелей МОК. Решение вопроса затрудняло и необъективное отношение к профессиональному спорту как к сфере деятельности, лишенной духовности, нравственности, морально-этических принципов. Попытки отделить любительский спорт от профессионального по этим категориям не выдерживали объективного анализа. Самому Э. Брэндеджу пришлось признать, что нет ничего более запутанного, чем определение любительства в спорте.

На сессии МОК 1964 г. в Токио Олимпийский комитет СССР предложил считать спортсменом-любителем того, кто участвует и всегда участвовал в спорте для своего физического и духовного развития и совершенствования, чтобы таким путем приносить социальную пользу обществу без материальной выгоды для себя самого… Любитель должен соблюдать правила соответствующей международной федерации. Участие в спорте не является для него источником доходов.

Установление национальной федерацией вознаграждения или заработной платы спортсмену за время участия в международных спортивных соревнованиях не является нарушением любительского статуса. Однако Сессия тогда эту трактовку отклонила.

В апреле 1971 г. МОК принял новую трактовку Правила 26, которая предусматривала соблюдение участниками Олимпийских игр традиционного олимпийского духа и этики, регулярное занятие спортом в часы досуга без получения любого вознаграждения за участие. Его средства к существованию не должны быть получены или зависимы от доходов в спорте и он должен иметь основную профессию, чтобы обеспечить свое будущее и настоящее существование. Он не должен быть как в настоящем, так и в прошлом профессионалом, полупрофессионалом или так называемым «нелюбителем» в любом виде спорта. Он не должен быть тренером. Преподаватели физического воспитания, которые занимаются с начинающими, допускаются к участию в Играх.

Отныне спортсмену разрешалось принимать помощь НОК или Национальной спортивной федерации за установленный период (от 30 до 60 дней в году) нахождения на сборах и участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Эта помощь включала оплату размещения, питания, проезда, спортивного оборудования и инвентаря, тренера, медицинской помощи, а также деньги на покрытие непредвиденных расходов в пределах лимитов, согласованных с МСФ или НОК. Сюда же входила оплата страховки от несчастного случая или болезни, связанных со спортом, разрешалось получение спортивных стипендий. В то же время МОК зап-

решал возмещение зарплаты, кроме компенсации в исключительных случаях, разрешаемых НОК или МСФ. Эта компенсация не могла превышать размер получаемой на работе зарплаты.

Международный олимпийский комитет дал понять, что новая концепция любительства — не догма. X. А. Самаранч разъяснял, что в некоторых видах спорта эти правила можно толковать более широко. В этом плане наибольшее значение придавалось решениям Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). В сентябре 1982 г. ИААФ приняла положение о создании так называемых фондов для спортсменов при национальных федерациях легкой атлетики. Легкоатлеты могли получать любые вознаграждения, в том числе за рекламу, участие в соревнованиях. Правда, деньги перечислялись фондам. Это означало, что спортсменам будут возмещаться только расходы, связанные с учебно-тренировочным процессом, участием в соревнованиях и поддержанием их жизненного уровня, а оставшаяся часть денег пойдет на развитие легкой атлетики.

Нет никаких сомнений, что предлагаемая реформа ИААФ способствовала формированию высокооплачиваемой элиты. Это стало еще одним шагом к профессионализации не только легкой атлетики, но и других видов спорта. Появились такие же фонды в спортивной и художественной гимнастике, в водных и лыжных видах спорта.

Наиболее активно поддерживал идею допуска профессионалов на Игры президент МОК X. А. Самаранч. В феврале 1985 г. на сессии в Калгари исполком МОК неожиданно объявил о допуске профессиональных спортсменов в возрасте до 23 лет на Олимпийские игры 1988 г. в соревнованиях по футболу, теннису и хоккею. Не успела мировая спортивная общественность осмыслить предложенный исполкомом МОК «эксперимент» (так назвал это решение X. А. Самаранч), как в Лиссабоне в октябре 1985 г. на заседании МОК с представителями федераций и НОК обсуждался так называемый «Кодекс атлета», который был предложен вместо Правила 26.

Чтобы быть допущенным к участию в олимпийском движении, в частности в Олимпийских играх, спортсмен должен соблюдать и уважать Олимпийскую хартию, а также правила Международной спортивной федерации, к которой он принадлежит, одобренные МОК, — гласила основная запись «Кодекса». Следовательно, любой спортсмен, поддерживающий и соблюдающий Хартию и «Кодекс», мог быть допущен к Олимпийским играм. Практически стиралась грань между спортсменом-любителем и профессионалом, и без всяких ограничений Игры открывались для последних.

Были сняты все ограничения в отношении финансирования подготовки, а основные требования к допуску свелись к необходимости уважения духа честной игры, отказа от насилия, соблюдения медицинского кодекса МОК. Сохранилось только требование к участникам, запрещающее им использовать во время Олимпийских игр свою личность, фамилию, изображение или спортивный результат в целях рекламы, а также было определено, что участие спортсмена в Олимпийских играх не должно обусловливаться финансовыми соображениями.

Таким образом, МОК вступил на путь открытой профессионализации Олимпийских игр. Известный американский журналист У. Джонсон отмечал, что независимо от решения федераций, судьба олимпийского движения предрешена. Большой «прыжок» в реальность начался, и Олимпийские игры уже никогда не будут прежними.

Последующие годы показали, что олимпийский спорт очень быстро адаптировался к допуску профессионалов на Олимпийские игры. Уже к началу 90-х годов дискуссии по этому вопросу прекратились, а активность сторонников любительства в их борьбе за идеалы олимпизма была перенесена на проблемы «справедливой игры», борьбы с допингом, олимпийского образования и др.

нагло скопировано из книги Профессиональный спорт, Гуськов С.И. Линец М.М. Платонов В.Н. Юшко Б.Н., Киев: Олимпийская литература, 2000. — 391 с.

Полезная историческая справка, вообщем.

Понятие «любитель» появилось в английском спорте в первой половине XIX в. Первоначальное определение этого слова в энциклопедии «Британика» означает того, кто участвует в любом виде искусства, ремесла, игры, спорта или другой деятельности исключительно для удовольствия и развлечения, поэтому тот, кто имел преимущество в силе или мастерстве, обусловленное профессией, не допускался к любительским соревнованиям. Несправедливым считалось участие представителей рабочего класса, которых автоматически относили к рангу профессионалов, в состязаниях любителей.

По мнению историков спорта, впервые понятия «любитель» и «профессионал» практически были применены на соревнованиях по гребле в Оксфорде в 1823 г. В составе одной из команд был Стефан Дэвис, по профессии лодочник, которому запретили участвовать в состязаниях.

При определении статуса спортсмена-любителя в начале XIX ст. денежные вознаграждения, получаемые спортсменом, в расчет не принимались. В 1831 г., например, гребные команды Оксфорда и Леандера выступали в Хенлейсской регате на пари 200 фунтов стерлингов, при этом никому из гребцов не грозила потеря статуса «любитель».

В Англии статус «спортсмена-любителя» определялся не по факту получения им денег, а по его социальному положению. Все любители называли себя «джентльменами».

Это в основном были люди высшего сословия, которые рассматривали выигрыш денежного приза как награду, а не как средство к существованию.

Впервые правила любительства были опубликованы в Бюллетене МОК (1894, № 1) и включали семь пунктов, главный из которых определял любителя как человека, который никогда не принимал участия в соревнованиях, открытых для всех желающих, не соревновался за денежный приз или деньги из какого-либо другого источника, не участвовал в состязаниях с профессионалами и никогда в жизни не был оплачиваемым преподавателем или инструктором физического воспитания. Оговаривалось также, что участник Игр не может быть любителем в одном виде спорта и профессионалом в другом.

В первой половине XIX в. различие между любителем и профессионалом в Англии носило главным образом классовый характер, отмечает Р. Хикок в «Новой энциклопедии спорта», изданной в США в 1978 г.

В середине XIX в. понятие «любитель» претерпевает изменения. В Хартии Любительского спортивного союза Англии 1886 г. любителем считался любой джентльмен, который никогда не участвовал в открытом состязании за денежное вознаграждение и призы вместе с профессионалами, никогда не работал учителем или инструктором физического воспитания для получения средств к существованию, а также не был механиком, ремесленником или чернорабочим. Как видим, уже в прошлом веке получение денег любителями запрещалось. Однако эта формулировка носила очевидный элитарно-классовый и дискриминационный характер.

Во второй половине XIX в. Англия считатась «законодательницей мод» в спорте. Кубертен, выдвигая идею возрождения Олимпийских игр, не мог не считаться с требованием английских спортивных деятелей о признании любительства в качестве основного принципа зарождающегося олимпийского движения. Однако если джентльмен викторианской эпохи видел в концепции любительства средство отделения собственной персоны от рабочего, т. е. профессионала, то Кубертен видел в этой концепции нечто большее — средство защиты моральной чистоты спорта.

Уже на I Олимпийском конгрессе, состоявшемся в 1894 г. в Париже, на котором было принято решение о создании МОК и проведении Олимпийских игр, обсуждался вопрос о любительском и профессиональном спорте. Речь шла о необходимости единого толкования понятия «любитель» в различных видах спорта, о возможности быть профессионалом в одном виде спорта и любителем в другом, о получении средств на подготовку и участие в соревнованиях от спортивных организаций.

Однако формулировки статуса спортсмена-любителя в разных странах были настолько противоречивыми, что уже на Играх I Олимпиады 1896 г. в Афинах возникли споры не только между спортивными руководителями, но и в среде болельщиков. Когда в Афинах американцы начали выигрывать один забег за другим, кто-то из греческой

публики, видя их превосходство и понимая, что это больше результат тренировки, а не природных данных, поднял крик — «профессионалы»!

После проведения Игр в Афинах Пьер де Кубертен отмечал, что в разных странах, а иногда и в различных спортивных клубах одной страны в понятие «любитель» вкладывается совершенно иной смысл. В Англии принято сразу несколько определений любительского спорта, итальянцы и голландцы выступают за такое определение, которое является слишком жестким в одних отношениях и чрезмерно расплывчатым в других.

В 1911 г. англичанин Р. де Кореи Лаффен внес на рассмотрение Сессии МОК в Будапеште новое определение любителя как человека, который может соревноваться на Олимпийских играх, если он никогда:

• не участвовал в соревнованиях на денежный приз, деньги или пари;

• не награждался деньгами или любого рода денежной помощью за участие в соревнованиях (оговаривалось, что за возмещение расходов по участию в соревнованиях спортсмен не терял любительского статуса);

• не получал никакой премии за потерянное в соревнованиях время;

• не продавал и не закладывал свой приз, выигранный в соревнованиях.

Запрещалось также участвовать в соревнованиях профессиональным тренерам и инструкторам. Этот текст правил был принят и действовал до сессии МОК 1920 г. в Антверпене.

Важные поправки в правила допуска внес конгресс 1921 г. в Лозанне. Тогда Международным спортивным федерациям было дано право определять статус спортсмена-любителя.

На конгрессе МОК 1925 г. в Праге впервые появился термин оплаты спортсменам «за потерянное время». Это время было ограничено двумя неделями, которые давали спортсмену для участия в соревнованиях за границей в течение года. Статус спортсмена-любителя энергично защищал президент Олимпийского комитета США и вице-президент МОК Э. Брэндедж. Под его председательством была создана комиссия, которая на сессии МОК 1947 г. в Стокгольме определила спортсмена-любителя как человека, связанного со спортом, но никогда не извлекающего из него материальных выгод любого рода. Сессии МОК 1955 г. в Праге и 1958 г. в Токио подтвердили эту формулировку.

В середине 60-х годов поводом для новых споров послужили сведения о выплате стипендий американским спортсменам и оказании официальной помощи спортсменам скандинавских и некоторых социалистических стран.

Столкнулись две противоположные точки зрения: одна — возводила принцип любительства в абсолют, другая — исходила из реальностей развития олимпийского спорта.

Выражалось недоумение, почему в мире, основанном на товарно-денежных отношениях, должна существовать сфера деятельности, которая от них искусственно освобождена.

За принцип «абсолютного» любительства выступал президент МОК Э. Брэндедж, руководивший олимпийским движением в течение 20 лет (1952 — 1972 гг.), наиболее бескомпромиссный защитник Кодекса любителя.

Называя профессиональный спорт развлечением, Брэндедж неоднократно подчеркивал, что любители-олимпийцы — это спортсмены, которые занимаются спортом ради удовольствия, отдыха и приятного времяпрепровождения; в основе их спортивной деятельности лежит любовь к спорту без какой-либо заинтересованности в вознаграждении или оплате в любой форме.

Тем не менее, не было единого мнения и среди наиболее видных деятелей МОК. Решение вопроса затрудняло и необъективное отношение к профессиональному спорту как к сфере деятельности, лишенной духовности, нравственности, морально-этических принципов. Попытки отделить любительский спорт от профессионального по этим категориям не выдерживали объективного анализа. Самому Э. Брэндеджу пришлось признать, что нет ничего более запутанного, чем определение любительства в спорте.

На сессии МОК 1964 г. в Токио Олимпийский комитет СССР предложил считать спортсменом-любителем того, кто участвует и всегда участвовал в спорте для своего физического и духовного развития и совершенствования, чтобы таким путем приносить социальную пользу обществу без материальной выгоды для себя самого… Любитель должен соблюдать правила соответствующей международной федерации. Участие в спорте не является для него источником доходов.

Установление национальной федерацией вознаграждения или заработной платы спортсмену за время участия в международных спортивных соревнованиях не является нарушением любительского статуса. Однако Сессия тогда эту трактовку отклонила.

В апреле 1971 г. МОК принял новую трактовку Правила 26, которая предусматривала соблюдение участниками Олимпийских игр традиционного олимпийского духа и этики, регулярное занятие спортом в часы досуга без получения любого вознаграждения за участие. Его средства к существованию не должны быть получены или зависимы от доходов в спорте и он должен иметь основную профессию, чтобы обеспечить свое будущее и настоящее существование. Он не должен быть как в настоящем, так и в прошлом профессионалом, полупрофессионалом или так называемым «нелюбителем» в любом виде спорта. Он не должен быть тренером. Преподаватели физического воспитания, которые занимаются с начинающими, допускаются к участию в Играх.

Отныне спортсмену разрешалось принимать помощь НОК или Национальной спортивной федерации за установленный период (от 30 до 60 дней в году) нахождения на сборах и участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Эта помощь включала оплату размещения, питания, проезда, спортивного оборудования и инвентаря, тренера, медицинской помощи, а также деньги на покрытие непредвиденных расходов в пределах лимитов, согласованных с МСФ или НОК. Сюда же входила оплата страховки от несчастного случая или болезни, связанных со спортом, разрешалось получение спортивных стипендий. В то же время МОК зап-

решал возмещение зарплаты, кроме компенсации в исключительных случаях, разрешаемых НОК или МСФ. Эта компенсация не могла превышать размер получаемой на работе зарплаты.

Международный олимпийский комитет дал понять, что новая концепция любительства — не догма. X. А. Самаранч разъяснял, что в некоторых видах спорта эти правила можно толковать более широко. В этом плане наибольшее значение придавалось решениям Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). В сентябре 1982 г. ИААФ приняла положение о создании так называемых фондов для спортсменов при национальных федерациях легкой атлетики. Легкоатлеты могли получать любые вознаграждения, в том числе за рекламу, участие в соревнованиях. Правда, деньги перечислялись фондам. Это означало, что спортсменам будут возмещаться только расходы, связанные с учебно-тренировочным процессом, участием в соревнованиях и поддержанием их жизненного уровня, а оставшаяся часть денег пойдет на развитие легкой атлетики.

Нет никаких сомнений, что предлагаемая реформа ИААФ способствовала формированию высокооплачиваемой элиты. Это стало еще одним шагом к профессионализации не только легкой атлетики, но и других видов спорта. Появились такие же фонды в спортивной и художественной гимнастике, в водных и лыжных видах спорта.

Наиболее активно поддерживал идею допуска профессионалов на Игры президент МОК X. А. Самаранч. В феврале 1985 г. на сессии в Калгари исполком МОК неожиданно объявил о допуске профессиональных спортсменов в возрасте до 23 лет на Олимпийские игры 1988 г. в соревнованиях по футболу, теннису и хоккею. Не успела мировая спортивная общественность осмыслить предложенный исполкомом МОК «эксперимент» (так назвал это решение X. А. Самаранч), как в Лиссабоне в октябре 1985 г. на заседании МОК с представителями федераций и НОК обсуждался так называемый «Кодекс атлета», который был предложен вместо Правила 26.

Чтобы быть допущенным к участию в олимпийском движении, в частности в Олимпийских играх, спортсмен должен соблюдать и уважать Олимпийскую хартию, а также правила Международной спортивной федерации, к которой он принадлежит, одобренные МОК, — гласила основная запись «Кодекса». Следовательно, любой спортсмен, поддерживающий и соблюдающий Хартию и «Кодекс», мог быть допущен к Олимпийским играм. Практически стиралась грань между спортсменом-любителем и профессионалом, и без всяких ограничений Игры открывались для последних.

Были сняты все ограничения в отношении финансирования подготовки, а основные требования к допуску свелись к необходимости уважения духа честной игры, отказа от насилия, соблюдения медицинского кодекса МОК. Сохранилось только требование к участникам, запрещающее им использовать во время Олимпийских игр свою личность, фамилию, изображение или спортивный результат в целях рекламы, а также было определено, что участие спортсмена в Олимпийских играх не должно обусловливаться финансовыми соображениями.

Таким образом, МОК вступил на путь открытой профессионализации Олимпийских игр. Известный американский журналист У. Джонсон отмечал, что независимо от решения федераций, судьба олимпийского движения предрешена. Большой «прыжок» в реальность начался, и Олимпийские игры уже никогда не будут прежними.

Последующие годы показали, что олимпийский спорт очень быстро адаптировался к допуску профессионалов на Олимпийские игры. Уже к началу 90-х годов дискуссии по этому вопросу прекратились, а активность сторонников любительства в их борьбе за идеалы олимпизма была перенесена на проблемы «справедливой игры», борьбы с допингом, олимпийского образования и др.

нагло скопировано из книги Профессиональный спорт, Гуськов С.И. Линец М.М. Платонов В.Н. Юшко Б.Н., Киев: Олимпийская литература, 2000. — 391 с.

-

добавить в избранное

- +76

- Мнения

Комментировать

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.

Комментарии (31)

VnK

ctepx

VnK

ctepx

VnK

ctepx

VnK

ctepx

VnK

ctepx

Chekanita

TApoK

grizzlik

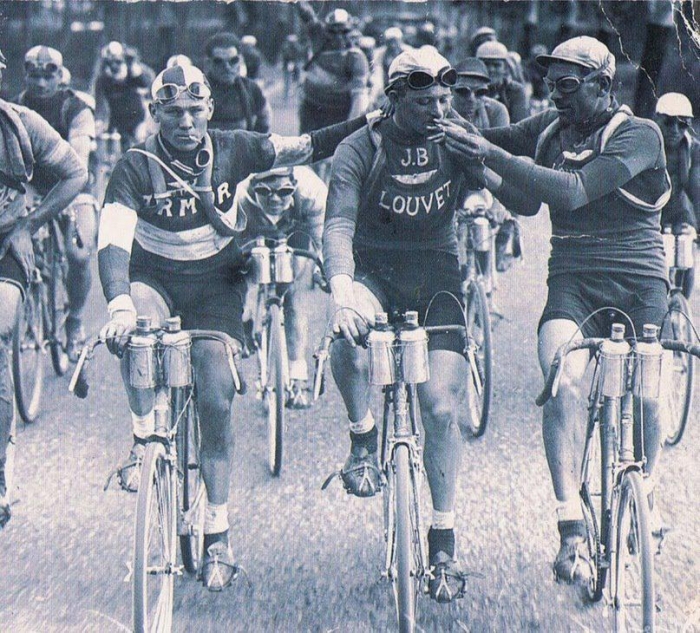

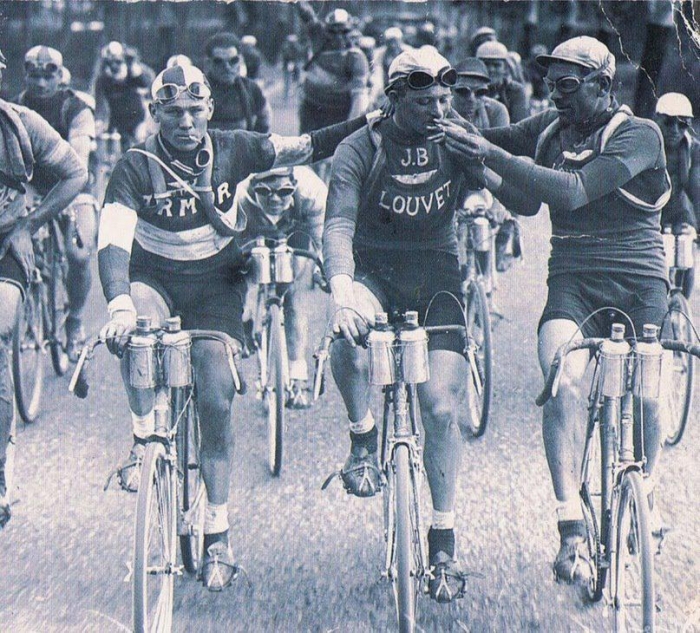

Они курили, потому что тогда считалось, что это очищает легкие =)

ctepx

Chekanita

grizzlik

diablo

CARCASS__

Aux

dogmeat

Aux

amstafff

FishKAA

TApoK

Aux

Главное не навязывать окружающим свой образ, у каждого своя голова на плечах, которая дана что бы думать, вот и пусть думают как им быть курить, пить или только пить + немного покуривать )))))

Всем спорта!!!

MaksimBiev

TApoK

MaksimBiev

Knolly

0c2ol

pola